今回は、マルハニチロ株式会社 品質保証部の渡邉様の審査員活動をご紹介します。

渡邉様は、2013年7月に品質マネジメントシステム審査員補資格を取得、その後、2024年7月に食品安全マネジメントシステム審査員補資格を取得されています。今回は、サプライヤー監査活動や、食品安全教育を中心にお話を伺いました。

(マルハニチロ株式会社様は、2026年3月1日付けで社名を「Umios株式会社」に変更する予定です)

<マネジメントシステムとの関わり>

| JRCA: | 本日はお忙しいところありがとうございます。まずは、渡邉様のプロフィールについて、ご紹介いただけますでしょうか。 |

| 渡邉: | 私は、2008年に当社の前身の株式会社マルハニチロ食品に入社し、宮城県にある石巻工場に配属となりました。そこで2年間、冷凍フライ類などの調理冷凍食品の製造と品質管理の業務を担当しました。その後、2010年に本社の品質保証部に配属となり、商品情報管理やISOマネジメントシステムの運営業務に携わりました。 |

| JRCA: | その時に審査員資格を取得されたのですね。 |

| 渡邉: |

そうです。ISOの運営事務局も担当することとなりましたので、自己研鑽のために資格を取得しました。 2016年から本社品質保証部の品質管理課に配属となり、主に当社製品を生産する当社グループ内生産拠点、グループ外のサプライヤー様を対象とした工場衛生監査業務を担当しました。当社製品の製造委託先は、当社が認定した後に委託生産を開始しますので、この委託前の審査や、委託後も、衛生管理レベルが維持できていることを確認するため、定期的に監査する活動を行っていました。 その後、2019年から2022年まで、株式会社マルハニチロ九州という熊本県にあるグループ会社の製造工場に配属となりました。ここでは、製造現場での品質管理を担当していました。この工場はFSSC22000の認証を取得していましたので、審査員というより、FSSC22000の事務局として、食品安全チームリーダーなどを担当し、運営をしていました。 |

| JRCA: | 入社時から、現場経験を積んだ上で本社での業務に活かす、そして、改めて現場に戻り経験を積んだ上でまた本社での業務に活かす、というローテーションをしながら、人材育成が進められている形ですね。 |

| 渡邉: | そうですね。当社にはそのようなジョブローテーションの仕組みがありますので、新入社員も全国各地の工場や営業部門などに配属し、経験を積んでいきます。 |

| JRCA: | 現在の仕事に関係するサプライヤー様への第二者監査には、2016年ぐらいから携わっているのですか? |

| 渡邉: | はい。国内だけではなく、海外のサプライヤー様へも訪問して活動しています。また、当社でもう一つ、力を入れている点がフードディフェンス管理です。食品防御の要素はFSSC22000でも求められますが、当社では、食品防御を疎かにしてはならないと考えており、率先垂範して取り組んでいます。特に当社のグループ内の各拠点に対しては、フードディフェンス管理に特化した調査・改善活動を行っています。 |

<グローバルな人材育成>

| JRCA: | 海外での監査や支援も行われているのですね。 |

| 渡邉: |

当社ではグローバル展開を推進しており、特にタイ・中国などのアジア圏には多数のグループ拠点がありますので、タイ・中国それぞれに品質管理担当を配置しています。何か問題が発生した場合には、その担当が迅速に対応できるような体制を構築しています。

当社ではグローバル展開を推進しており、特にタイ・中国などのアジア圏には多数のグループ拠点がありますので、タイ・中国それぞれに品質管理担当を配置しています。何か問題が発生した場合には、その担当が迅速に対応できるような体制を構築しています。 |

| JRCA: | 各拠点の担当への教育は行っているのですか。 |

| 渡邉: | 各拠点での教育ももちろんありますが、日本まで来てもらい、担当とコミュニケーションを取りながらの研修、工場視察などを行う機会も設けています。また、一緒に監査活動を行うOJTも行っています。教育の期間は各スタッフの業務経験・力量などに応じて変えています。 |

| JRCA: | そのような方々への審査員資格取得の促進もされているのでしょうか。 |

| 渡邉: |

ISOなどの審査員資格については、取得するのが望ましいと考えますが、必須ではありません。但し、各拠点で当社基準にもとづく工場監査活動を行うスタッフには、当社の社内認定資格としての監査員資格認定を必須としています。 グローバル展開を進めていく上で、各拠点で主体的に活動できる品質保証人材の育成を今後の課題として取り組んでいます。 |

<マルハニチロの品質・食品安全の取り組み>

| JRCA: | ここで、渡邉さんが所属する品質保証部について教えていただけますか。 |

| 渡邉: |

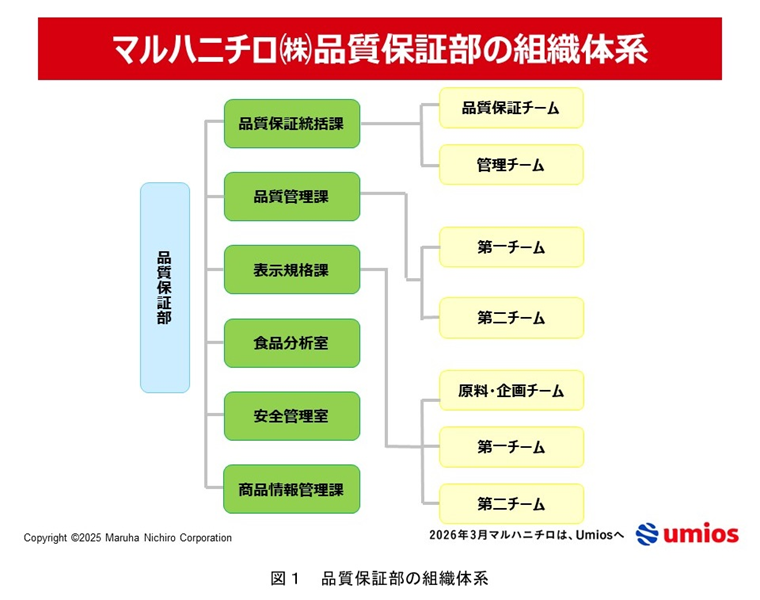

品質保証部には、品質保証統括課、品質管理課、表示規格課、食品分析室、安全管理室、商品情報管理課といった部署があります。私が所属する品質管理課では品質管理に関する監査・指導業務を、表示規格課では食品表示の確認や教育活動を、食品分析室では微生物検査や理化学検査などの分析検査を、安全管理室では食の安全・安心に関する情報収集や発信を、商品情報管理課では得意先様へ提出する商品仕様書の作成などを、それぞれ主に担当しており、品質保証統括課ではそのような多岐にわたる当部の活動全般を円滑に運営するための役割を担っています。また、品質保証統括課では、FSSC22000の事務局も担当しています(図1参照)。 |

| 渡邉: | 特徴的なのは安全管理室です。万が一インシデントが発生した際には、この安全管理室が統率を取って対応します。 |

| JRCA: | 独立した部門として、緊急時に陣頭指揮を執る組織を明確に持っているのは素晴らしいですね。 |

| 渡邉: |

その発端として、2013年にグループ工場で農薬混入事件(注)がありました。この時の初動対応が十分でなかったという教訓を踏まえ、安全管理室が発足しました。安全管理室には、品質・食品安全に関する専門的知識に長けたメンバーを配置しています。これは、当時の第三者検証委員会からの提言なども踏まえてこのような体制になっています。 (注)農薬混入事件:旧アクリフーズ(現在はマルハニチロと合併)群馬工場で発生した、冷凍食品製造過程での元従業員による意図的な農薬混入事件。 |

| JRCA: | この組織には、専任の方がいらっしゃるのですね。 |

| 渡邉: |

はい。インシデントが発生していない時は、最新の法規制や、食品安全上のインシデント案件などの様々な情報収集活動を行っています。インシデントが発生した時には、様々な情報を一元的に集約し、中心となってインシデント対応に当たります。 また、全てのインシデント情報はこの安全管理室に集約され、当社「重大品質事故対応部会」にその情報が上がり、経営層も交えた協議を行うことで、正確かつ迅速なインシデント対応がなされる組織体制を整えています。 |

| JRCA: | 渡邉さんの部署でサプライヤー監査を行い、重大なインシデントが見つかった場合も安全管理室に報告されるのでしょうか。 |

| 渡邉: | 過去そういった事例はありませんが、発生した場合には速やかに報告します。現時点で流通している商品に直結する重大な不適合を検出した場合は、即座に安全管理室に報告し、関係各所と協議の上、その対応方針を策定します。 |

| JRCA: | この安全重視の体制や文化が連綿と続いているというのは、トップを含め、会社全体で品質に対する意識が共有されているということですね。 |

| 渡邉: |

そうですね。一例を挙げると、2013年の農薬混入事件当時、最初にお客様からのお申し出を受けた日となる11月13日を「農薬混入事件を風化させない日~安全・安心再確認の日~」と位置付け、毎年この時期に、当社グループの各職場でこれまでの活動の振り返りを行い、事件を風化させない取り組みをしています。

そうですね。一例を挙げると、2013年の農薬混入事件当時、最初にお客様からのお申し出を受けた日となる11月13日を「農薬混入事件を風化させない日~安全・安心再確認の日~」と位置付け、毎年この時期に、当社グループの各職場でこれまでの活動の振り返りを行い、事件を風化させない取り組みをしています。 |

| JRCA: | 渡邉さんのチームでは、「農薬混入事件を風化させない日」の活動ではサポートなどをされているのでしょうか。 |

| 渡邉: | 「農薬混入事件を風化させない日」の活動ということではありませんが、日常的な活動として、先ほどご紹介しましたフードディフェンスに関する各拠点での取り組み状況の調査活動などを行います。また、グループ内でのフードディフェンスに関する教育活動も実施しています。 |