|

前編に引き続き、マルハニチロ株式会社の渡邉様に、お話をお伺いします。 |

<食品安全を支えるリスク管理>

| JRCA: | ここからは渡邉さんの業務についてお話をお伺いしたいと思います。まず、食品安全上、一番のポイントとなるのはどのような点になるのでしょうか。 |

| 渡邉: |

ISO22000にある、CCP(Critical Control Point、重要管理点)、OPRP(Operational Prerequisite Programme、オペレーション前提条件プログラム)などに該当するような、抜け漏れのない監査をするための当社衛生管理基準があります。 ISO22000やHACCPなどの考え方を当社の基準の中にも盛り込み、工程を管理していますので、当社監査においても重視しています。工程内でミスが起きると重大なインシデントにつながってしまいますので、当社監査をその未然防止とするために精力的に監査活動に取り組んでいます。

ISO22000やHACCPなどの考え方を当社の基準の中にも盛り込み、工程を管理していますので、当社監査においても重視しています。工程内でミスが起きると重大なインシデントにつながってしまいますので、当社監査をその未然防止とするために精力的に監査活動に取り組んでいます。 |

| JRCA: | 昨今の気候変動については、食品業界ではどのような影響を感じますでしょうか。 |

| 渡邉: |

たとえば水産資源であれば、資源確保という点で、魚が獲れるエリアが変わってきているということも言えるかもしれません。魚が獲れるエリアの変化に伴う、魚体の品質への影響なども今後懸念すべき要素になり得ると考えます。 このような原材料調達リスクを含む、安全・安心な食の提供に際して4M(人・機械・原材料・方法)・3H(初めて・変更・久しぶり)に関わる変動リスクを念頭に置きながら、「変動品質リスク管理」に関する規定を設定し、この規定に沿ったリスク評価を行っています。 当社は世界中で資源を確保しているので、日本では想定していない品質リスクもあり得ると考え、常日頃より感度を高めて情報収集を進めています。原材料などの安全性をしっかりと調査した上で食品を製造することが我々のミッションだと思っています。新たな原材料に潜在するリスク、新たな製造設備や製法を導入することによるリスクといった、4M上の変動の要素などについて、「変動品質リスク管理」をキーワードに、事前にリスクを洗い出すことが重要だと考えています。 |

<監査の役割>

| JRCA: | サプライヤー監査についてお話をお伺いしたいと思います。サプライヤー監査でも、自社の工場と同じ基準で監査をされるのでしょうか? |

| 渡邉: |

自社の工場でも、自社グループの会社でも、グループ外のサプライヤー様でも、当社製品の製造拠点に対しては全て分け隔てなく当社の衛生管理基準に基づいて監査を行います。監査先によって要求水準を変えるということはありません。ただ、FSSC22000などのGFSI認証を取得している製造拠点については、マネジメントシステムや一般衛生管理に関する部分の確認項目を一部省略する場合があります。その分、製造現場での確認を重点的に行うなど、強弱を付けた監査をしています。 当社の監査基準について、ISO22000やHACCPなどの要素も付加しながら、当社独自の衛生管理基準としています。 |

| JRCA: | 監査にどの程度の期間をかけるのでしょうか。 |

| 渡邉: | 監査期間について、ISOやFSSCなどの第三者審査と同様に、監査先への実施通知を送付、事前資料の確認、チーム内でのミーティングなどを経て監査を行いますので、1件の監査について準備から終了まで2ヶ月程度をかけています。また、監査時に発見した問題点については、改善実施結果の報告まで要求しますので、監査終了後もその改善活動が全て完了するまで、監査先にしっかりと寄り添いながら時間をかけてフォローアップしています。 |

| JRCA: | 監査の周期、頻度はどのくらいでしょうか。 |

| 渡邉: |

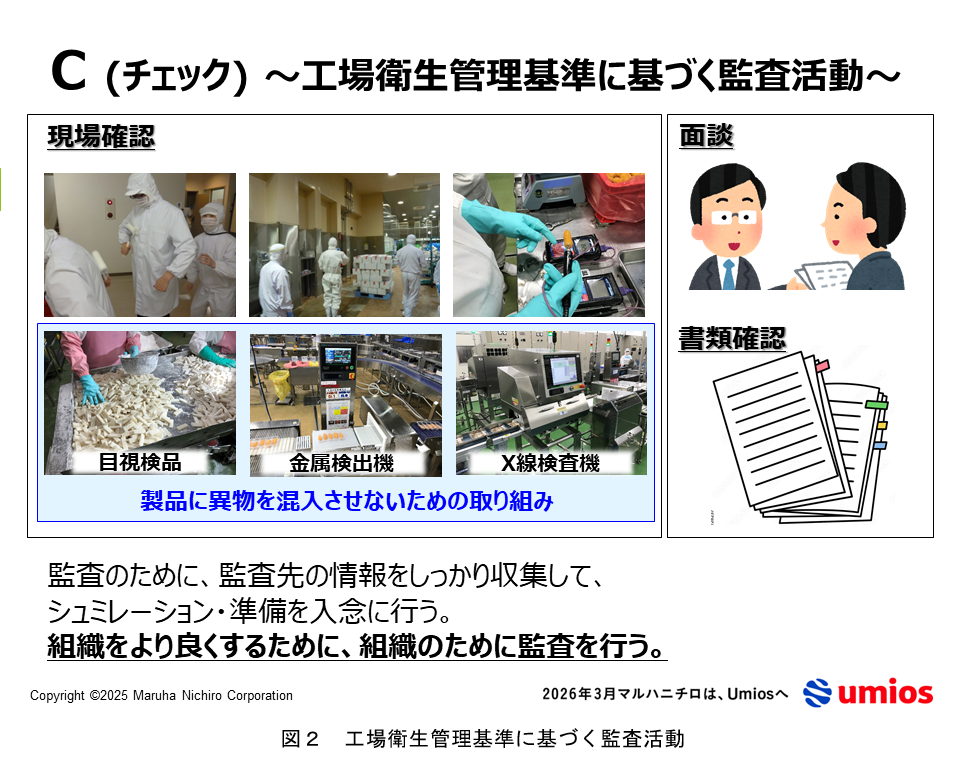

最初に、当社の認定工場になるための「新規認定工場審査」という審査を行います。この審査の中で改善を求めることもありますので、その場合、製造開始前までに是正処置を行い、その確認が完了するまでにはある程度時間がかかります。よって、実施依頼部署に対して、新規認定工場審査から生産開始までには、1ヶ月程度の余裕を持ってもらうよう、予めお伝えしています。 その後は、少なくとも5年以内に一度、定期的な監査である更新監査を行っています。 また、お客様からのお申し出が多い場合や、製造工程起因のインシデントが発生した場合など、品質指導という名目でその都度、製造拠点に対するフォローアップ活動として監査を行っています(図2参照)。 |

| 渡邉: | また、通常の監査とは別に、フードディフェンス適合度調査と呼ばれる、フードディフェンスに特化した取り組みを行っています。これは、過去に発生した農薬混入事件を教訓に、このようなことを二度と起こさないために、衛生管理の基準とは別にフードディフェンス管理基準というものを設定しており、当社グループ内の各製造拠点を対象に、当該基準への適合状況を確認し、継続的改善へとつなげています。 |

| JRCA: | 新規に認定工場になるには、ISO9001、ISO22000、GFSI認証を取っていることが条件となるのでしょうか。 |

| 渡邉: | それらの認証がないと認定工場として認定しないということはありません。ただ、外部認証があると、品質や食品安全のマネジメントシステムが既に構築されていて、PDCAが回っていることになりますので、新規の認定もスムーズに進みます。マネジメントシステムの認証は、共通の目線で見るという意味では一つの大きなポイントです。 |

| JRCA: | サプライヤー様との共存共栄への取り組みは何かありますでしょうか。 |

| 渡邉: |

監査活動自体が共存共栄の仕組みだと考えています。監査活動の本質は、監査基準への適合をジャッジすることではなく、サプライヤー様とのコミュニケーションだと思っています。監査を通じて、サプライヤー様と本音で対話をすることで、二人三脚での改善に向けての取り組みに繋がると考えています。 また、品質保証部では、当社のグループ会社の品質担当者やサプライヤー様が参画する品質関連の会議体も定期的に開催しています。そのような場でのコミュニケーションが活性化することによって信頼関係も構築され、監査活動の有効性向上にも寄与するものと考えます。 |

<監査員育成のためのトレーニング>

| JRCA: | 監査は製造現場での経験がある方が担当をされるのでしょうか。 |

| 渡邉: | 製造現場での経験を有する者もいれば、新入社員として当部に配属し、トレーニングを積んだ後、監査員として活動する者もいます。 |

| JRCA: | 新規の監査員育成のためのトレーニングはどのように行われているのでしょうか |

| 渡邉: |

育成のためのトレーニングは基本的にOJTで行います。ただ、監査基準を知らないとOJTもできませんので、最初に監査基準の読み合わせを行います。

育成のためのトレーニングは基本的にOJTで行います。ただ、監査基準を知らないとOJTもできませんので、最初に監査基準の読み合わせを行います。次に、先輩監査員の監査に同行して、OJTでの監査を行います。OJT監査では、先輩監査員の監査に同席しながら自分でも監査を行い、その結果を先輩監査員と討議する機会を作っています。 その次に、社内資格認定を行います。これは、当部の認定員が実際に新規の監査員の監査状況を見て、独り立ちして監査を実施できるかどうか評価する仕組みです。 基本的にはこの三段階ですが、よりスキルアップを目指す場合は、外部の研修機関で、審査員補になるための研修などを受講する場合もあります。 |

<品質や食品安全を高める教育について>

| JRCA: | HPを拝見すると、教育体制は非常に体系的で、多数の教育カリキュラムが設けられていますね(図3参照)。 |

| 渡邉: | 当社の衛生管理基準に沿った、安全安心な食品を作る上で必要な教育となっています。この研修の内容は、監査員に限らず、当社のスタッフ一人ひとりが品質保証に関する知見を深める上で有意義な内容ですので、定期的に開催しています。 |

| JRCA: | この教育は全社員が受講されるのでしょうか。 |

| 渡邉: | 全社員の受講が必須というわけではないですが、受講希望者全員が受けられる環境としています。ただ、受講者はやはり製造や品質管理に携わるスタッフが多いです。 |

| JRCA: | 新入社員の方にフードディフェンスの考え方などをインプットする研修はありますか。 |

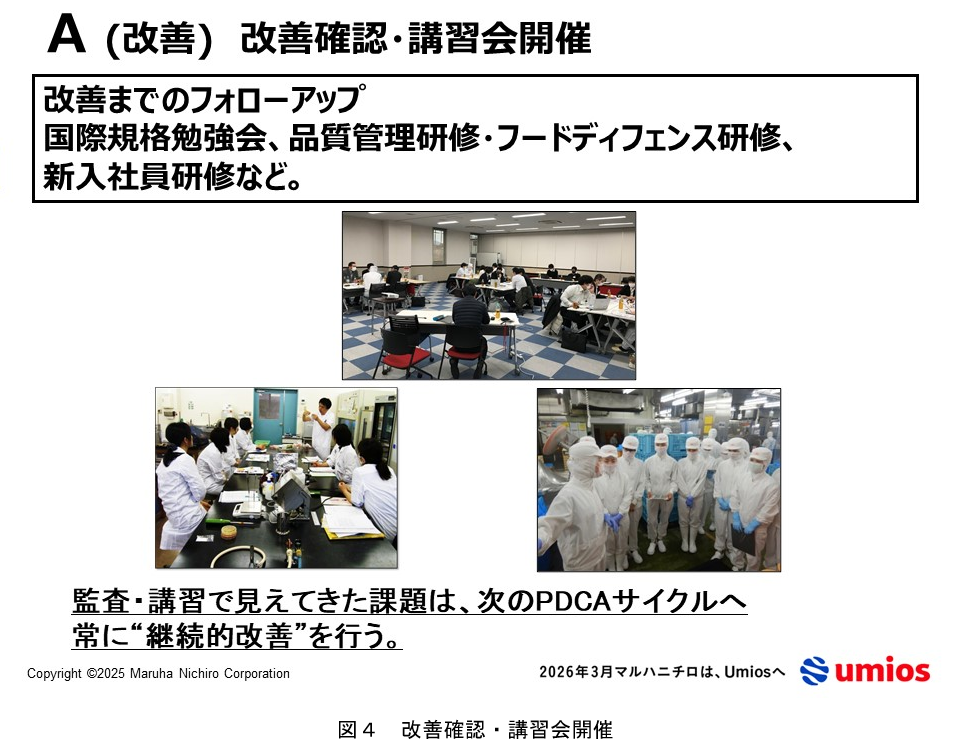

| 渡邉: | 新入社員の方に対しては、新入社員教育の中で品質保証について教育しています。新入社員の方には、細かい衛生管理基準やフードディフェンスの管理基準を必須科目にはしていませんが、安全安心な食の提供に携わる当社スタッフの一員として把握しておくべき、当社の品質保証に関する取り組みの内容や、その考え方についてレクチャーし、品質・食品安全の重要性を伝えています(図4参照)。 |

| JRCA: | 渡邉さんは品質管理やフードディフェンスの講習を担当されているのですか? |

| 渡邉: | そうです。現職場では、衛生管理やフードディフェンスに関する教育コンテンツを担当しています。この教育も2種類あり、e-learning形式で行う座学教育と、実際の工場で行うオンサイトセミナーがあります。たとえばオンサイト形式で開催するフードディフェンス研修の場合は、当社のグループ工場に協力いただき、工場に訪問してフードディフェンス管理の仕組みに関する知見を深めながら、実際に自分でリスク評価を行う、リスク評価の結果を踏まえて、その後の改善策やリスク低減策を検討してみるといったワークショップ形式の取り組みを行っています。衛生管理に関する講習でも、座学教育とオンサイトセミナーとを組み合わせる形で教育コンテンツを運営しています。 |

| JRCA: | 先程伺ったフードディフェンス適合度調査というのは工場で行われていると思うのですが、それは監視用のカメラなどが実際に作動するかという点も確認するのでしょうか。 |

| 渡邉: | フードディフェンス適合度調査については、生産工場の他、当社製品の保管倉庫といった物流拠点も対象として実施しています。フードディフェンス適合度調査の中には「セキュリティシステム」という確認項目があります。例えば、当社では「監視カメラ」と呼ばず「安全安心カメラ」と呼んでいますが、このカメラの画質、撮影のコマ数、録画期間なども、当社の要求水準に適合しているか確認しています。また、カメラのレイアウトの状況も、実際のモニターの確認、録画の記録の確認など、そのカメラをただ設置しているというだけではなく、有効に機能しているか、死角ができていないかなどを現地に訪問して確認しています。 |

| JRCA: | JRCA:こういった活動を継続することはなかなか大変だと思いますが、どのように継承しているのでしょうか。 |

| 渡邉: | まずは現在の当社管理基準に基づいて、自分たちが今できることをしっかりと実施するようにしています。新入社員など、農薬混入事件当時のことを詳しく知らないスタッフもいますので、この事件を風化させないという経営層の思いを仕組みの中に落とし込むというプロセスアプローチが、今活動する私たちの使命の一つであると感じています。ただ、目覚ましい食品業界の技術進歩もありますので、そういった時代の風を柔軟に取り入れながら、当社のフードディフェンスの仕組みをブラッシュアップさせていきたいと考えています。昨今、FSSC22000のバージョン6の中で「食品安全文化」という言葉がクローズアップされていますが、現在取り組む活動を着実に遂行していくことが、当社の「食品安全文化」の醸成にも深く繋がっていくものと考えて、大きなやりがいを感じながら高いモチベーションをもって取り組んでいます。 |

<今後の取り組み>

| JRCA: | 渡邉さんがJRCAの品質マネジメントシステム審査員補の資格を取得してから10年ぐらい経ちますが、ご自身として力量を伸ばしていきたい領域や、今後力を入れていきたい領域について教えてください。 |

| 渡邉: |

JRCAで資格登録させていただいてから、毎年欠かさず、JRCA講演会に参加しています。講演会のコンテンツは大変勉強になりますので、毎年受講して、情報をアップデートしています。 また、他の組織でマネジメントシステムの事務局を運営されている方々の生の声や、マネジメントシステムの第一線で活躍されている方々の成功体験、失敗体験も参考になります。そのような情報は、当社としての取り組みを考える上で、「組織の知識」として活用させていただいております。 |

| JRCA: | 本日はどうもありがとうございました。 |